A apenas 50 quilômetros de Belo Horizonte, a vida em Capim Branco, com seus 10.663 habitantes, flui em um ritmo próprio. A cidade é um retrato de uma realidade mineira e brasileira: é um dos 491 municípios de Minas Gerais (58% do total) que vivem em um deserto de notícias, onde o jornalismo profissional, que reporta o dia a dia, fiscaliza o poder e aprofunda as questões locais, não existe.

Dos 853 municípios totais do estado, 491 são desertos completos e outros 233 são “quase desertos”, ou seja, têm apenas um veículo jornalístico local. Somados, representam 84,9% dos municípios mineiros e apenas 129 cidades têm dois ou mais veículos de imprensa local. Já em relação a todo território nacional, o Atlas da Notícia, projeto do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo (Projor), mapeou na edição de 2025 que, além de Capim Branco, outros 4.367 municípios brasileiros são classificados como desertos de notícias.

Mas por quê dentre os 491 municípios mineiros, que são desertos de notícia, escolhemos Capim Branco? A resposta é que quisemos explorar, nesta reportagem, o que há de trivial, ordinário, aparentemente banal, e não algo excepcional. Normalmente, os jornalistas, seguindo o critério da noticiabilidade, optam justamente pelo oposto ao noticiar: o extraordinário, o que foge do normal, é escolhido como mais relevante, pelo o menos, na grande maioria das vezes. Queremos mostrar quão valioso é a vida cotidiana dessa cidade pequena e de poucos habitantes.

Para tanto, nos inspiramos na reportagem especial “Pirapora do Bom Jesus: como é a vida em uma cidade sem jornalismo local”, da Agência Mural. Com o texto, somos convidados a conhecer a história, as particularidades da cidade e os desafios comunicacionais enfrentados pelos moradores de Pirapora do Bom Jesus (SP), que residem em um deserto de notícias. Além de serem classificadas como cidades sem jornalismo local, chama atenção outra característica em comum entre as duas cidades: estão em uma distância assustadoramente curta das capitais, que contam com cobertura jornalística. Enquanto Capim Branco está a 50 quilômetros de Belo Horizonte, Pirapora do Bom Jesus fica a quase 60 da cidade de São Paulo. É interessante pensar que mesmo municípios tão próximos às capitais vivenciam o fenômeno dos desertos de notícias.

Diante dos dados alarmantes divulgados pelo Atlas e a fim de entender como é a vida em um lugar sem cobertura jornalística local, fomos até Capim Branco para conversar com moradores. Observamos de perto como a comunicação acontece por lá, além de entender se um veículo próprio é algo que faz falta no dia a dia das pessoas. Nossa primeira visita aconteceu em uma manhã de sábado, no dia 23 de agosto de 2025. Encontramos ruas tranquilas — ora estradas de terra, ora asfaltadas – com poucos carros, sem aquele barulho de trânsito, comum na capital. Pouco comércio era avistado na cidade, em que predominavam as casas. Muitas pessoas estavam nas portas de seus lares, conversando, lavando o quintal ou varrendo a calçada. Cenário típico de cidade pequena.

O “boca a boca” também é característico em municípios do interior e persiste no cotidiano da cidade metropolitana mesmo com o passar dos anos. Essa dinâmica reflete a oralidade que ainda permeia a comunicação capim branquense, como observa Mariana Souza, jornalista, cantora e moradora local: “Para a gente ter notícia das coisas aqui (em Capim Branco), a gente tem que conhecer pessoas, porque são as pessoas os veículos de notícia da cidade. Então, você vai fazer uma atividade física, você encontra um grupo que te conta um monte de coisas que estão acontecendo na cidade. Você vai a um bar e encontra outras pessoas que vão contando e assim a gente vai trocando as informações”, diz.

Mas não é só a oralidade o meio que faz as notícias circularem por lá. Diferente da tranquilidade das ruas que vimos naquele dia, descobrimos, ao conversar com moradores, que o “grupão do zap”, em que a maioria deles se comunica, é bastante movimentado. Sem um jornal local que concentre e organize os acontecimentos, a vida comunitária de Capim Branco se redesenhou no WhatsApp: avisos, reclamações, boatos, pedidos, celebrações, está tudo lá.

Grupão do Zap

O “Grupão bate papo Capim Branco” conta com mais de 550 participantes, conectando cerca de 5% da população e funciona como o principal canal de informação. O vereador Welbson da Silva (Pretinho) é um desses integrantes: “Qualquer coisa que acontece, a gente tem um grupão aqui do nosso município que atende a todos .(…) Tudo é informado por lá”. A crença na eficácia do aplicativo para a comunicação local é tamanha que, segundo Mariana Souza, “as pessoas leem o WhatsApp muito mais do que um panfleto que vai ficar na caixa do correio”, conta.

Qualquer coisa que acontece, a gente tem um grupão aqui do nosso município que atende a todos . Tudo é informado por lá.

Welbson da Silva

As mensagens formam um retrato da vida cotidiana. Um morador posta a foto de um cachorro perdido, outro anuncia a venda de um lote, um terceiro busca indicações de eletricista. A política também aparece o tempo todo e as diferenças partidárias não são um problema: “Tem gente que até briga e mata por causa de política”, admite um participante do grupo, que logo completa: “Aqui conhecemos todo mundo e a gente zoa um ao outro, entre Lula e Bolsonaro. Mas sempre queremos o melhor para a população do nosso Brasil”.

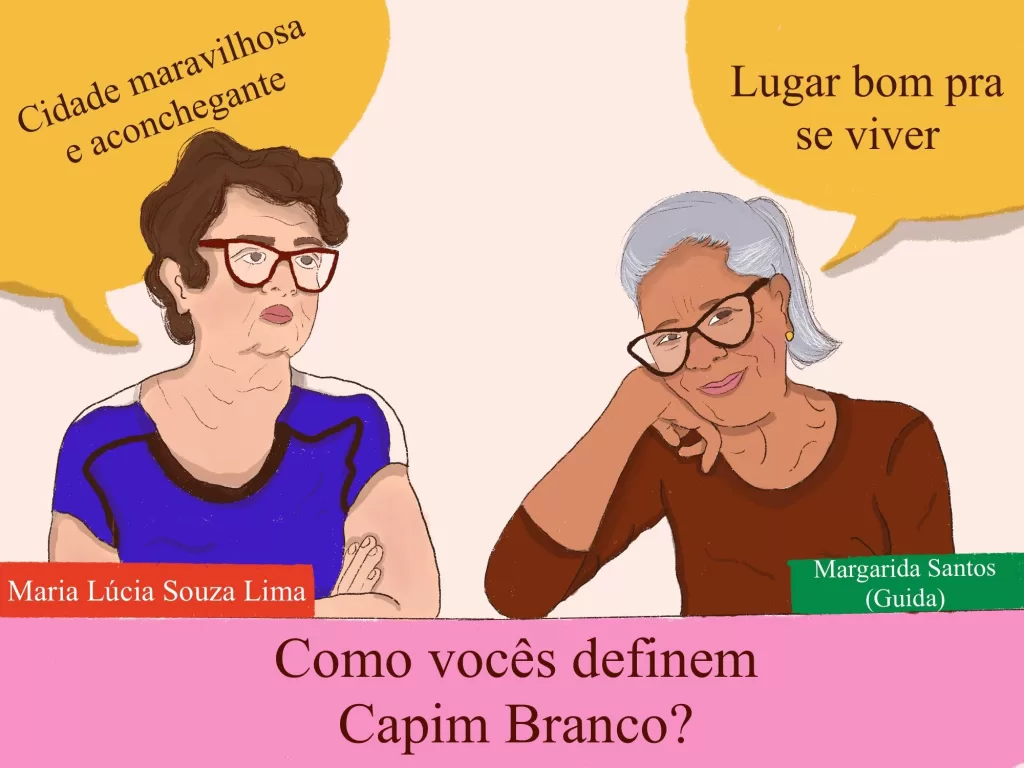

A relação dos moradores com as notícias é complexa. Se, por um lado, há a busca por informação, por outro, existe certa aversão ao que é veiculado. Margarida Santos, ou Guida (apelido), é moradora da cidade há 40 anos e anseia por “notícia boa para animar a gente”, mas confessa que “muitas notícias são negativas como tragédias, crimes, política corrupta, o que desestimula acompanhar a imprensa”. Essa postura, que se alinha ao fenômeno do news avoidance, ou “evitação de notícias”, em tradução livre, revela que a falta de um jornalismo local que valorize as conquistas e o cotidiano positivo da comunidade pode afastar ainda mais os cidadãos do interesse em querer se informar.

O relato de Guida nos lembrou “A vida que ninguém vê”, da jornalista Eliane Brum. No livro, ela explora acontecimentos que não viram notícia e as sutilezas da vida das pessoas que não são celebridades, que passam despercebidas e até mesmo silenciadas. Essas histórias estão na obra em formas de 23 crônicas, que fizeram sucesso no final dos anos 90 nas edições de sábado do finado jornal Zero Hora. Em certo momento do livro, Eliane Brum diz “sempre gostei das histórias pequenas. Das que se repetem, das que pertencem à gente comum. Das desimportantes. O oposto, portanto, do jornalismo clássico”. Um jornalismo local, cidadão e de proximidade (vamos explorar esse conceito mais à frente), poderia manter vivo o interesse da população em consumir notícias, explorando o extraordinário que há no cotidiano, na vida comum? Combinando as técnicas jornalísticas a um olhar atento e voltado para as demandas da população de Capim Branco, o jornalismo poderia reinserir as pessoas e os acontecimentos na memória da cidade?

Para além do grupão, as notícias de Capim Branco são narradas por fontes externas. A cidade consome mais narrativas sobre si mesma do que produz. Uma certa invisibilidade também pode ser percebida nesse contexto e gera frustração entre os moradores, como expressa André Serra, professor e agente cultural em Capim Branco: “Na hora que você fala ‘Capim Branco’, a pessoa fala: ‘onde é que é?’”, lamenta.

A cobertura dos acontecimentos locais fica a cargo de dois portais digitais da região e um perfil no Instagram. O Sete Lagoas (@setelagoas no Instagram), que possui 136 mil seguidores e cobre 14 cidades da região, incluindo Capim Branco, o perfil Capim Branco Atento (@capimbrancoatento), com 6.397 seguidores e o portal Por Dentro de Tudo (@pordentrodetudooficial), com 44 mil seguidores e com posts que, em sua maioria, têm foco em conteúdos rápidos sobre o entorno de Belo Horizonte.

Já o site da prefeitura, quando o assunto são as notícias, é bem limitado. Até o momento em que esta reportagem foi publicada, no ano de 2025 foram postadas apenas 39 notícias na página do governo municipal, 22 delas relacionadas a processos seletivos, editais, erratas e chamamentos públicos. Notícias sobre eventos culturais somam apenas três publicações.

Distância geográfica implica também em distância informativa

Jacqueline da Silva Deolindo, jornalista e doutora em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), é especialista em deserto de notícias e suas implicações. Atuando como docente e pesquisadora na Universidade Federal Fluminense (UFF), ela conta que o tema está intimamente ligado à sua trajetória acadêmica. Desde a faculdade de jornalismo, ela sempre se perguntou “por que algumas cidades têm produção de notícias e outras cidades não têm?”.

Por que algumas cidades têm produção de notícias e outras cidades não têm?

Foi fazendo seu doutorado que ela começou a achar as respostas para essa questão, que a assombrou por muitos anos. “Não ter acesso à informação prejudica a vida das pessoas porque elas não têm como saber o que está acontecendo, elas não têm como tomar decisões informadas e não têm segurança a respeito de como interpretar determinadas coisas”, relatou.

Na época da pesquisa de doutorado, Jacqueline da Silva Deolindo foi apresentada ao pensamento de Milton Santos, geógrafo, jornalista, ativista e professor da Universidade de São Paulo (USP), que ela definiu durante a entrevista como “incrível”. Santos é um dos mais importantes nomes da história da geografia. Foi premiado internacionalmente e reconhecido como doutor honoris causa por diversas universidades. Defendia uma geografia crítica e humana, revolucionando a ideia de “lugar”, visto por ele como algo além do espaço em si, mas carregado de memória e identidade.

Depois de ler o que ele escreveu em sua obra “Espaço do Cidadão“, que aborda o “perigo da desinformação, a necessidade de socializar a informação e como a distância geográfica implica também em distância informativa, e, portanto em distância política”, ela finalmente começou a entender. E, a partir daí, novas questões foram surgindo.

O mote de sua primeira pesquisa dentro do tema buscava entender por que a empresa de mídia prospera em alguns lugares e, em outros, não. Jacqueline Deolindo conta que a resposta estava também na geografia. Segundo ela, fatores como demografia, história, cultura e demandas específicas da comunidade influenciam diretamente esse cenário. Ela explica que, em muitos municípios, existe demanda por informação, mas a população não sabe como atender a essa necessidade. A falta de cursos de jornalismo na região, segundo ela, faz com que os moradores não aprendam a escrever, apurar e publicar notícias. Outro fator que pesa é o porte desses lugares, a maior parte dos desertos de notícias é formada por cidades pequenas e pobres: “essa é uma característica importante”, destaca.

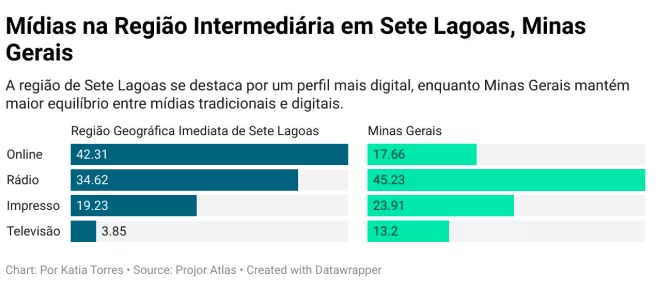

É relevante pensar que a paisagem midiática regional apresenta características próprias que ajudam a entender o cenário em que existem os desertos de notícias. Enquanto em Minas Gerais o rádio ainda detém a maior fatia da distribuição de mídia, com 45,23%, na Região Geográfica Intermediária de Sete Lagoas, da qual Capim Branco faz parte, o cenário é invertido: as mídias online predominam significativamente, com 42,31%, perfazendo 11 veículos no total. O rádio ocupa a segunda posição com nove veículos, seguido pelo impresso com cinco e a televisão com apenas um veículo.

Essa discrepância evidencia uma adaptação acelerada da região às plataformas digitais, consolidando-a como um ambiente onde o online se estabelece como a principal forma de circulação de informações, o que torna ainda mais paradoxal a ausência de veículos digitais locais em Capim Branco. Os números (Projor) também revelam que embora Minas Gerais conte com 1.280 veículos ativos, 128 pararam suas atividades — 10% do total em funcionamento.

Ainda em relação ao estado mineiro, Phellipy Pereira Jácome, pesquisador e professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pondera que existem vários tipos de “mineiridades”, que revelam múltiplas identidades, e experiências no estado. “Muitas vezes essa identidade mineira está associada à ideia do próprio nome do estado, de uma certa topografia montanhosa, de certos habitantes que, de alguma maneira, poderiam ser reflexo dessa topografia. A relação com o clima, com a agricultura, com a lavoura, com outras formas econômicas e outras formas de existir que não necessariamente representam esse desejo de fixação identitária em torno de uma mineiridade”, afirma o pesquisador.

A relação com o clima, com a agricultura, com a lavoura, com outras formas econômicas e outras formas de existir que não necessariamente representam esse desejo de fixação identitária em torno de uma mineiridade.

Em seu artigo “Escravidão e abolicionismo na imprensa mineira do século XIX”, Phellipy Jácome explica que essa pluralidade histórica nos discursos comunicacionais mineiros existia já no século XIX, nas contradições entre os jornais que assumiram uma posição escravista e outros com posições emancipacionistas, o que evidencia o apagamento das vozes e especificidades locais, mantido nos desertos de notícias, cidades que ficam reféns dos veículos da capital.

Depois da entrevista com Jacqueline da Silva Deolindo, tivemos acesso ao artigo escrito por ela sobre as zonas de escassez midiática, o “Fronteiras jornalísticas: do silêncio à alteridade”. Segundo a especialista, é a partir da articulação de técnicas e linguagens específicas que o jornalismo consegue narrar os fatos. Fazendo isso é que o jornalismo torna-se mediador entre o indivíduo e a sociedade e “fornece aos cidadãos uma possibilidade de integrar-se a um mundo cada vez mais dinâmico”. No mesmo ensaio, ela também se refere às zonas de escassez midiática como áreas carentes de produção e circulação jornalística, situadas na “periferia do sistema informativo”. Na prática, significa dizer que esses lugares recebem conteúdos de mídias centrais, como o Jornal Nacional, da Rede Globo, mas não produzem o que a pesquisadora chama de “contrafluxo informativo”, ou seja, não conseguem projetar suas próprias vozes e acontecimentos fora de seus limites. Em Capim Branco, são muitas as pautas relevantes que não fazem esse caminho contrário da informação. A cidade fala de si para si, mas não fala de si para fora.

Ainda, Jacqueline Deolindo explica que as fronteiras jornalísticas são áreas em que fatores geográficos, políticos, econômicos e culturais influenciam a circulação de narrativas. Nesse cenário, esses territórios podem promover trocas culturais, o que é positivo, mas também podem provocar silenciamentos quando ficam à margem da cobertura midiática. É o que ocorre nos chamados desertos de notícias.

Viver em uma fronteira jornalística não significa estar fora do mapa das histórias que merecem ser contadas. Essas comunidades, segundo Jacqueline Deolindo, têm “demandas próprias e histórias que ultrapassam seus limites”. Em seu trabalho, ela diz que mesmo sem uma cobertura jornalística constante, a cultura e cotidiano dessas áreas são aspectos dignos de “olhares que as arranquem da indiferença a que estão relegadas”.

Assim, em um deserto de notícias, ou uma fronteira jornalística, grandes acontecimentos regionais, nacionais e mundiais acabam chegando pela rádio ou pela televisão. Mas, em relação às notícias locais, Deolindo conclui que o que esses lugares passam para o resto do mundo é “silêncio”.

Mas é importante frisar que esse silêncio que envolve Capim Branco não é o da falta de comunicação. É um silêncio voltado para fora, o silêncio da cidade diante do mundo — e não dentro dela. A vida acontece nas conversas de vizinhança, nas celebrações, no cotidiano, nos afetos. Todos esses aspectos mantém viva a identidade local, mesmo longe da atenção da imprensa.

O vácuo deixado pelo jornalismo é preenchido pelo ‘burburinho’ — termo usado por Phellipy Pereira Jácome, da UFMG, para referir-se às outras práticas comunicacionais que não o jornalismo profissional. Os grupos de WhatsApp, carros de som e o boca a boca são exemplos desse ‘burburinho’, muito utilizados em Capim Branco.

Os caminhos improvisados da informação

O professor e pesquisador Phellipy Pereira Jácome também falou da realidade dos desertos de notícias, característica de Capim Branco: “às vezes, não tem um jornal numa determinada cidade, mas você tem certos espaços que são ocupados por determinados agentes que se transformam em agentes noticiosos, por assim dizer”, explica. Prova disso é que o grupão do WhatsApp, outras mídias sociais, carros de som, alto-falantes de igrejas, canais oficiais da prefeitura e até o boca a boca foram os meios mais citados nas entrevistas por moradores de Capim Branco como ferramentas utilizadas para acompanhar o que acontece na cidade.

O portal regional Por Dentro de Tudo, sediado em Matozinhos — município vizinho a Capim Branco, é uma das referências. Mas, mesmo ele, depois de analisarmos, nos parece limitado do ponto de vista jornalístico, sem olhar exclusivo para os problemas cotidianos da comunidade, o que pode criar um cenário em que as notícias chegam de forma fragmentada e nem sempre confiável.

Essa dependência de meios informais também expõe a população a uma confusão entre notícia e propaganda. Para muitos moradores, postagens em perfis políticos ou comunicados da prefeitura são vistos como fontes de informação suficientes, ainda que representem mais interesses institucionais do que jornalísticos. Maria Lúcia Souza Lima, que vive em Capim Branco há 25 anos e é a fundadora da escola de samba da cidade, disse que as páginas oficiais da prefeitura são de confiança e busca por elas quando precisa saber das notícias locais ou confirmar alguma informação. Rosana Dias Magalhães, que já foi vice da escola de samba, concorda: “Quando eu quero saber de alguma coisa eu vou lá no site da prefeitura porque aí eu sei que é coisa séria”, afirma.

Carros de som pagos para anunciar festas, missas transmitidas pela rádio ou mensagens repassadas em mídias sociais acabam ganhando status de “notícia”, enquanto questões fundamentais, como decisões da Câmara Municipal, circulam apenas em grupos fechados de WhatsApp ou, em casos extremos, chegam à imprensa nacional por meio de denúncias isoladas à Rede Globo, por exemplo.

Estudo de Caso: O Vácuo da Informação

1. O fato

Após uma denúncia anônima, a Vigilância Sanitária e a polícia fecham uma fábrica de cachaça de um produtor local. Todo o estoque é descartado diretamente na rede pluvial da cidade.

2. A reação imediata e a tentativa de ação

A notícia explode no principal grupo de WhatsApp da cidade. A informação se fragmenta instantaneamente:

“Coitado, um homem trabalhador sendo perseguido!”

Um morador afirma no grupo ter denunciado o descarte da cachaça no córrego ao Ministério Público, preocupado com o dano ambiental. O assunto gera breves comentários e desaparece.

3. A Cobertura Distante

Dias depois, o portal Por Dentro de Tudo publica uma nota sobre o caso, sem conhecimento do contexto local, reforçando seu papel como principal narrador da região.

Manchete: “Fábrica de cachaça clandestina é fechada em Capim Branco.”

A informação circulou, mas os fatos não foram apurados. Um jornal local teria investigado a legalidade da apreensão, o impacto ambiental do descarte e, crucialmente, teria ouvido a versão do produtor. Teria apurado, ainda, se a denúncia ao Ministério Público foi formalizada e qual foi seu desfecho. Sem um mediador, a denúncia se perdeu entre o humor, a opinião e a desinformação.

Luciana Andrade Gomes Bicalho, professora e coordenadora do curso de publicidade e propaganda na PUC Minas, analisou quão problemático é a circulação de informações pelas redes sociais em um deserto de notícias. Segundo ela, o que as pessoas dizem em um grupo de WhatsApp, por exemplo, é dito sem técnica ou filtro. “Quando temos o olhar do jornalista há um certo cuidado com a apuração da informação, pesquisa prévia que é realizada, conversa com fontes diferentes. E isso não é feito pela população, obviamente”, explica.

Ainda que o grupo do Whatsapp seja um espaço de debate muito importante para a comunidade, o modo de funcionamento da plataforma faz com que a informação corra o risco de se diluir entre o humor, a opinião e o fluxo incessante de novas mensagens.

Luciana Andrade diz que os grupos de WhatsApp tornam-se canais de fofoca, onde os participantes expõem suas visões, encontrando pessoas que também têm crenças semelhantes, mas também pessoas que pensam de maneira completamente antagônica.“É um jogo pela crença”. E nesse jogo, ela completa dizendo que ninguém se preocupa em checar o que foi dito.

“A crença funciona pela perspectiva da semiótica. E quanto mais eu acredito naquilo, mais eu quero convencer as outras pessoas de que a minha visão é a correta é a única possível. Então, vira um lugar (os grupos de WhatsApp) muito perigoso sem um olhar acurado para apuração, para ver realmente o que que é de utilidade pública e ninguém para fazer uma mediação. Elas ficam muito reféns delas próprias.”, finaliza.

Phellipy Pereira Jácome lembra que, em relação a esses novos agentes de comunicação que surgem mediante um cenário sem cobertura jornalística própria, há pouco estudo no cenário brasileiro, mas, apesar disso, ele acrescenta: “tendo a achar que muitas vezes essa emulação é feita de uma maneira pouco criteriosa. Busca-se talvez uma uma certa mentalidade do escândalo, até para atrair engajamento”, destaca.

Sem cobertura jornalística local, a cidade tende a ter os acontecimentos culturais, religiosos e festivos divulgados, enquanto temas sensíveis, como gastos públicos ou obras paradas, ficam em segundo plano. As práticas comunicacionais como o “grupão do zap” e os perfis no Instagram, por exemplo, cumprem o papel de manter a cidade minimamente informada, mas deixam descobertas as necessidades mais urgentes de fiscalização e debate público.

Um espelho quebrado: a história do jornal ” O Folha”

“A ideia era simples: dar à cidade um espelho de si mesma.” A frase é de Vander Rodrigues Santana, um dos criadores do “O Folha”, um veículo amador local impresso que passou pelas mãos dos capim branquenses no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Vander era responsável pela redação e Marco Aurélio Rollo, farmacêutico na época, era o responsável por ir atrás das notícias. Os dois lideraram o grupo de jovens por trás das páginas.

Vander Santana conta que tinha por volta de 19 anos e estava fazendo faculdade de Ciências Contábeis no Centro Universitário do Triângulo (UNITRI-MG), quando tudo começou. A máquina de datilografia foi o instrumento que tornou possível a iniciativa, que Vander disse surgir de um “entusiasmo juvenil”. O jornal só conseguiu se tornar realidade porque teve ajuda de muitas pessoas durante o tempo em que foi publicado: um jornalista de Pedro Leopoldo, por exemplo, ajudava os escritores com técnicas de escrita e fazia as cruzadinhas. Algumas professoras de Vander ajudaram fazendo uma espécie de assinatura do jornal mensal, além de divulgarem o veículo. Os anunciantes, pequenos comércios locais — como a Mercearia do Nilo, Farmácia N. S. Aparecida e Açougue do Povo também foram cruciais para a sobrevivência do “O Folha”.

Nas páginas antigas, é possível ver quais eram os objetivos escritos no editorial, ou seja, qual era a posição do veículo como um todo: ser uma “nova opção”, estar em uma “batalha” pela informação em Capim Branco. Não ser “dono da verdade”, mas um canal. Funcionar como um “espelho da cidade”, refletindo suas pautas, cultura e necessidades. O propósito dos jovens era legítimo: preencher um vácuo de comunicação. “A gente via aquela necessidade. Aconteciam os fatos e ninguém ficava sabendo”, relembra Vander Santana.

Em relação ao conteúdo, estava presente o jornalismo de serviço (informações de utilidade imediata ao leitor, como divulgação de vagas de emprego) e de fiscalização, principalmente. As matérias abordavam questões relevantes para a comunidade local. Um exemplo interessante é a matéria com o título de “ASSISTÊNCIA HOSPITALAR PRECÁRIA”, presente na edição de número cinco, de julho de 1977. Nela, Vander Santana fala de um “assunto de real importância e que deve ser olhado de perto”. Trata-se de uma denúncia ao Hospital Wanda Andrade Drummond, em Matosinhos. De acordo com o texto, vários trabalhadores de Capim Branco perdiam horas de seus dias esperando pela consulta, que nem sempre acontecia.

Já na edição de número sete, de setembro de 1977, a manchete é “TRANSPORTE COLETIVO – MOTIVO DE GRANDE IRRITAÇÃO POPULAR”. Nessa matéria, Vander escutou os passageiros do ônibus que ia de Capim Branco a Belo Horizonte pela manhã. Segundo os relatos, a viagem chegava a atrasar 30 minutos. Ele denunciava também irregularidades como a venda duplicada de acentos, fazendo alguns dos passageiros viajarem de pé.

Ao final da matéria, o escritor reafirmava que trabalhava no jornal em defesa e para a população: “a finalidade desta reportagem é, acima de tudo, atender à várias solicitações feitas em nossa redação por pessoas frequentemente atingidas por situações como estas”.

Além do jornalismo de serviço, o periódico valorizava a cultura e a memória local, com a cobertura detalhada da Festa de São Sebastião, padroeiro da cidade, registrando toda a programação religiosa sob o título “Memória da Cidade”.

A produção artística local também tinha espaço na seção “Folha Cultural”, que reunia poemas e crônicas de autores da região (“Cultura Local”). Na área de comunidade e entretenimento, destacavam-se as matérias sobre o futebol amador, com cobertura dos times “Ideal” e “Palmeirinhas”, além da seção “Folha Jovem”, que trazia piadas, curiosidades, receitas e passatempos.

Ouça o passado ganhar voz! Abaixo, você encontra 6 matérias extraídas de duas edições históricas do jornal “O Folha”: edição nº 5 de Julho/1977 (Ano 1) e edição nº 7 de Setembro/1977 (Ano 1).

Gravamos os textos originais e disponibilizamos os áudios para que você possa ouvir cada matéria. Basta clicar e escutar!

Foi dessa forma, com muito auxílio e com pouco recurso financeiro, que “O Folha” existiu por aproximadamente um ano. Apesar de ter circulado por um curto período, Vander Santana garante que “marcou uma geração”. Não foram os desafios de sustentabilidade financeira responsáveis pelo fim do jornal, que terminou antes do previsto por Vander e seus colegas. O vilão na história do “O Folha” foi o endurecimento da ditadura militar.

A intensa rivalidade entre os partidos políticos Aliança Renovadora Nacional (Arena), apelidada de Cupim, e Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com apelido de Cascavel, durante o período da Ditadura Militar no Brasil, fez de Capim Branco um ambiente hostil, nas palavras de Vander Santana. Apesar de afirmar que ele e os colegas tentaram ao máximo manterem-se neutros, as “agressões” e os “dissabores” acabaram vencendo e o jornal chegou ao fim.

A radicalização, durante a ditadura, afetou não só o cenário midiático de Capim Branco, mas a cidade no geral. Nilvana Fonseca, professora de história e natural da cidade, conta que, após a emancipação de Capim Branco, em 1953, a cidade começou a se dividir entre o grupo Cupim e o grupo Cascavel. “Na época, a política aqui pegava fogo, hoje, não muito”, conclui. Do passado, segundo a professora, prevalece o clima da emancipação: comunidade e sentimento de pertencimento.

Cultura viva, em ritmo de carnaval

O cenário cultural de Capim Branco merece destaque: as feiras, festas populares e o carnaval constroem uma identidade única, sendo impossível falar da história da cidade sem passar pela cultura, marcada pela coletividade.

A feira artesanal e cultural “Bora sextar na feirinha”, que acontece de quinze em quinze dias, é um dos exemplos. O evento reúne moradores e visitantes, misturando música, comida, bebida e artesanato. A feira, além de espaço de encontro e lazer, é também um motor econômico que aquece o comércio local e reforça o sentido comunitário da cidade.

A moeda local Capim Real, uma iniciativa que une economia solidária e política social, também merece ser citada. Criada pela prefeitura em 2022, a moeda (uma cédula simbólica) é distribuída a famílias em situação de vulnerabilidade, que a utilizam para comprar alimentos nas feiras locais. Dessa forma, o benefício circula dentro do próprio município, fortalecendo produtores e consumidores locais.

Apesar de sua relevância, a experiência opera quase no silêncio da mídia, um exemplo do que se perde quando não há uma imprensa forte e comprometida com as peculiaridades do território.

Enquanto cidades vizinhas como Sete Lagoas e Pedro Leopoldo, aparecem com frequência em portais regionais, Capim Branco fica para “escanteio”, e isso impacta diretamente a continuidade de projetos culturais, como o Ponto de Cultura, que está sob os cuidados de André Serra, professor e agente cultural da cidade. O lugar nasceu de uma antiga locadora e hoje abriga filmes, livros, computadores e impressoras de acesso gratuito. Sem divulgação, essas iniciativas sobrevivem mais pela paixão dos envolvidos do que pelo reconhecimento institucional.

André Serra tenta, com teimosia e amor pelo o que faz, manter a cultura viva em Capim Branco. Professor de história, turismólogo e museólogo, ele criou o KombCine, iniciativa patrocinada pela Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar 195/2022) cujo objetivo é levar sessões gratuitas de cinema a bairros da cidade e também em Matosinhos, resgatando a experiência do cinema de rua. “É só chegar e assistir”, resume.

Nos anos 1950, o avô de André Serra mantinha uma pequena sala de exibição, quando Capim Branco ainda tinha seu próprio cinema. Décadas depois, o neto revive a herança com uma estrutura itinerante, exibindo filmes nacionais e curtas produzidos por realizadores locais. A cada quinze dias, o projeto transforma praças e escolas em salas de cinema. A divulgação é feita por meio das mídias sociais, sobretudo pelo Instagram @cultura.em.rota.

Além do cinema sobre quatro rodas, André Serra mantém em um antigo prédio que abrigava sua locadora, o Ponto de Cultura, onde oferece gratuitamente livros, filmes, computadores e impressoras à população. O espaço, que ele chama de “último bastião da locadora”, possibilita que jovens e estudantes façam pesquisas, assistam filmes e redescubram o acervo físico. A sobrevivência do projeto, contudo, depende quase inteiramente das leis de incentivo cultural.

A realidade de um deserto de notícias é sentida pelo museólogo: “aqui praticamente não existe notícia”. Para ele, essa ausência de imprensa faz a cidade perder não apenas sua voz, mas também o direito de se reconhecer, referindo-se ao fato de muitas pessoas desconhecerem a cidade.

O professor vê um ciclo cruel acontecer em que o turismo, as tradições e, consequentemente a identidade local perdem forças: “se não preservar para as gerações futuras, vai deixar de existir e vai acabar”. Em sua fala, a falta de jornalismo é tão grave quanto a falta de infraestrutura, porque apaga memórias e silencia iniciativas que poderiam inspirar outras cidades pequenas.

Em meio a essas lacunas, o carnaval emerge como o grande polo cultural da cidade. A Escola de Samba Unidos de Capim Branco (ESUCAB), resultado da união das antigas rivais “Contra a Madrugada” e “Explosão do Samba”, se tornou o coração festivo da cidade. O desfile é aguardado com expectativa, atraindo visitantes de cidades vizinhas. Segundo os relatos de Maria Lúcia Souza Lima, que fundou a escola, no carnaval as ruas da cidade ficam lotadas, as fantasias — muitas delas reaproveitadas dos desfiles do Rio de Janeiro – e a dedicação dos moradores transformam o carnaval em uma celebração que mistura arte, memória e resistência.

“No princípio, a gente desfilava com uma camiseta da escola e uma bermuda branca. No ano seguinte, nós já começamos com fantasias aleatórias. Comprávamos um pano e fazíamos seis fantasias iguais, no outro ano, mais seis. E foi crescendo, a escola foi crescendo. Hoje nós temos mais ou menos umas 150 pessoas envolvidas. Uma bateria com 42 pessoas. Nós temos dois carros alegóricos, dois tripés e a escola tem um acervo muito bom de fantasias”, conta orgulhosa a mente por trás dos desfiles.

Ela fala com carinho e orgulho sobre tudo que já construiu. Sua casa, onde nos acolheu para a entrevista, transforma-se em galpão durante os preparativos do carnaval, onde moradores se reúnem voluntariamente para costurar fantasias e montar os carros alegóricos. A escola também oferece cursos de adereços e percussão, buscando envolver os jovens e garantir a transmissão desse legado. “A gente já está ficando velho”, diz Maria Lúcia, “e está na hora de dar lugar ao novo”.

O ano de 2026 será o último com Maria Lúcia no comando da festividade. Ela acredita que apenas a passagem de bastão para a juventude é capaz de manter viva a tradição. Mas, em relação a isso, é pessimista, já que, segundo ela, os mais novos não têm nenhum interesse no carnaval ou na cultura capim branquense. Há, ainda, outro problema: a escola de samba enfrenta há anos a falta de sonorização adequada e de infraestrutura, como grades e equipamentos de segurança.

André Serra associa a ausência de jornalismo crítico à permanência de práticas clientelistas e coronelistas. Em sua avaliação, a falta de questionamento público alimenta o medo e a autocensura. “Aqui as pessoas não falam (sobre política) porque têm rabo preso com a prefeitura ou porque são parentes de políticos”, afirma.

A crítica, em Capim Branco, é frequentemente confundida com oposição, e o preço por se manifestar pode ser alto. O próprio relata já ter enfrentado problemas apenas por expressar suas opiniões.

Segundo conta, o avô era uma figura muito respeitada no município e que já o havia alertado: “não se envolva com política em Capim Branco porque isso não presta”. Mas André não ouviu o conselho, não pela política partidária, mas pela convicção de que preservar o patrimônio cultural é um ato político. À frente do Museu Histórico de Capim Branco, André Serra liderou a restauração de um casarão do século XVIII e a criação de um acervo de objetos antigos que se tornou referência na região. Em 2013, o museu foi inaugurado com grande participação popular. Três anos depois, mudanças na gestão municipal o afastaram do projeto e o espaço foi abandonado.

Quando o acervo começou a se deteriorar, André resolveu denunciar a situação nas mídias sociais e conseguiu repercussão na Globo, mas o preço foi alto: sem muitos detalhes, o museólogo disse ter sofrido uma tentativa de assassinato. Mesmo assim, ele segue atuando como militante da cultura e da preservação histórica, agora, de outra forma. Mas sempre defendendo que “o museu é do povo, não do prefeito”.

“Sem meios de comunicação independentes, as injustiças ficam impunes e a história se apaga”, conclui André Serra. A cultura, para ele, ajuda a preencher o vazio deixado pela falta de jornalismo, ainda que não em sua completude.

Como a memória mantém viva a história

Compartilhando do que pensa Maria Lúcia Souza Lima sobre o desinteresse dos jovens pela cultura, a professora Nilvana Fonseca acredita que a curiosidade pela história local não nasce de forma espontânea entre os jovens, é algo que precisa ser despertado. Segundo ela, o papel da escola é essencial nesse processo. Quando os alunos são provocados a olhar para o passado, a explorar o patrimônio histórico e até mesmo reconhecendo rostos conhecidos em fotos antigas, a história deixa de ser algo distante e passa a ser parte da própria identidade.

Desde 2006, a escola onde a professora atua mantém um memorial que se tornou um ponto de encontro entre gerações. Fotografias, objetos antigos e documentos fazem parte de um grande acervo. Ela conta que muitos se emocionam ao ver registros de familiares e acabam se envolvendo como voluntários, ajudando a preservar e a contar as histórias que descobriram.

Apesar do sucesso dessas iniciativas, ela reconhece que ainda falta estímulo contínuo. A rotina escolar acaba deixando a história local em segundo plano, de acordo com ela. A professora defende que o resgate da memória deve ser incorporado à vida acadêmica de forma permanente, não apenas em eventos comemorativos.

Além do trabalho nas escolas, Nilvana Fonseca reflete sobre a importância dos meios de comunicação na preservação da memória e na formação da cidadania. Ela sente falta de veículos que contem a história cotidiana da cidade e ampliem as vozes da população. Para ela, a ausência de jornais e rádios locais compromete o senso crítico e o engajamento político dos cidadãos. “Quem lê mais, sabe mais”, afirma. Nilvana Fonseca acha que o acesso à informação é um direito essencial, pois permite que as pessoas compreendam o que acontece à sua volta e possam fiscalizar os poderes públicos.

Lembrar das disputas políticas, entre os grupos Cupim e Cascavel, e das reconciliações que vieram depois é também uma forma de compreender como a cidade se formou, segundo a professora. Ela acredita que preservar essas e outras histórias históricas nos jornais, escolas e museus é essencial.

Reportagem desenvolvida por Ana Brisa Reis, Arthur Camarano e Kátia Torres como Trabalho de Conclusão de Curso de Jornalismo no semestre 2025/2, sob orientação da professora Verônica Soares da Costa.

Adicionar comentário