Durante os anos de chumbo da ditadura militar brasileira, os corredores das universidades deixaram de ser apenas espaços de formação acadêmica e se tornaram também alvos da censura. Em Minas Gerais, instituições como a UFMG, PUC e universidades do interior do estado estavam sob constante vigilância, onde a inteligência era tratada como ameaça e o pensamento crítico, como inimigo do Estado. A repressão não se contentava em calar vozes nas salas de aula: ela se infiltrava nos centros acadêmicos, censurava jornais estudantis e perseguia corpos e ideias com o peso brutal da violência institucional. Em um cenário marcado pelo medo, resistir tornou-se um ato radical – e pensar, um gesto revolucionário.

PUC Minas

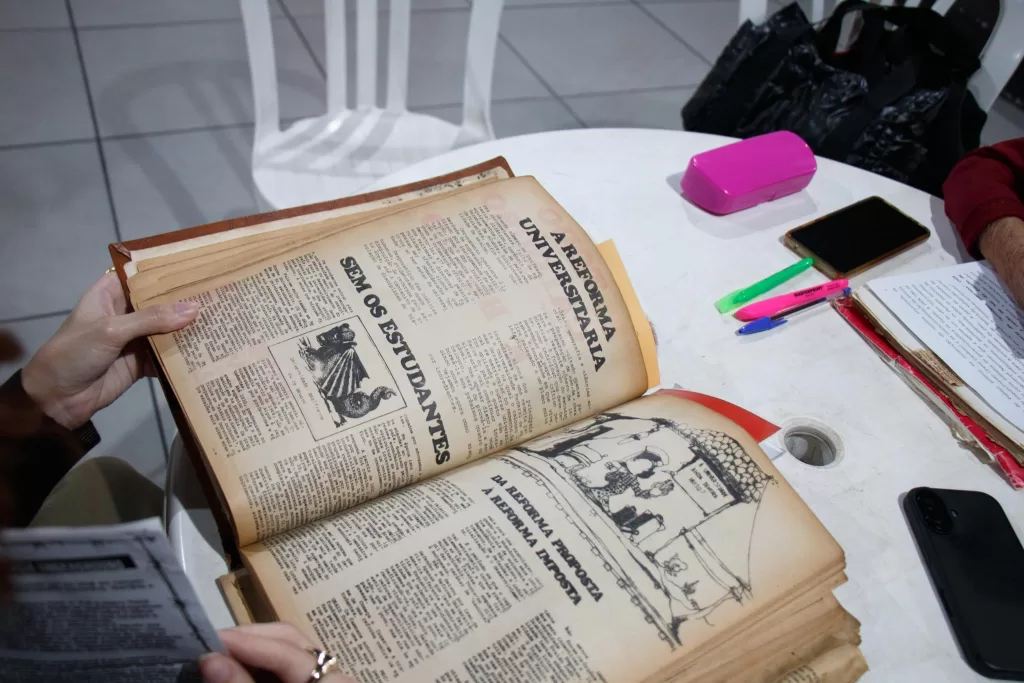

Ex-professor da PUC Minas (Pontifícia Universidade Católica), José Milton Santos foi aluno da primeira turma de Comunicação, em 1971. Em seu período como estudante, participou de atos contra a ditadura e conviveu com ativistas presos pelos militares. Foi presidente do Diretório Acadêmico em 1972 e organizou encontros para fortalecer a união estudantil em prol da democracia. Entre os marcos de sua trajetória, destaca-se a realização do 1º Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação, sediado em Goiânia, promovido pelos estudantes da então UCMG (Universidade Católica de Minas Gerais).

“As entidades estudantis, na época, tinham uma importância, uma relevância que hoje não tem mais e ainda bem que não tem. Naquela época, quando os outros segmentos estavam proibidos de se manifestar, os estudantes falavam em nome de vários segmentos da sociedade”, disse o professor.

Embora não tenha sido preso, relata que diversos estudantes da Faculdade de Comunicação foram detidos, incluindo participantes do III Encontro Nacional dos Estudantes, evento reprimido na Faculdade de Medicina da UFMG. O professor também relembra que o diretor da Faculdade de Comunicação foi interrogado no DOPS. “O Instituto que tinha mais gente presa era a Faculdade de Comunicação: tinha 42. Nossa! Ninguém tinha mais gente presa do que aqui”, relembra.

Os desafios da juventude contra a repressão na atualidade

A lembrança do período também está presente entre os estudantes de hoje, que seguem enfrentando desafios relacionados à repressão e ao apagamento histórico. Ícaro Totola, integrante do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da PUC Minas e membro dos movimentos sociais Correnteza e Unidade Popular, representa uma juventude que ainda lida com os resquícios do autoritarismo e com a negação das memórias do passado.

Em entrevista, ele destacou a importância da preservação da memória da ditadura militar nas instituições de ensino, mas criticou que não apenas a PUC, mas também muitas outras universidades, falham em cumprir esse papel. Segundo Ícaro, a sociedade brasileira, de forma geral, vem facilitando o apagamento dessa história, o que considera extremamente perigoso. Para ele, universidades, como formadoras de opinião, têm a responsabilidade de promover uma reflexão mais profunda sobre a gravidade desse período histórico.

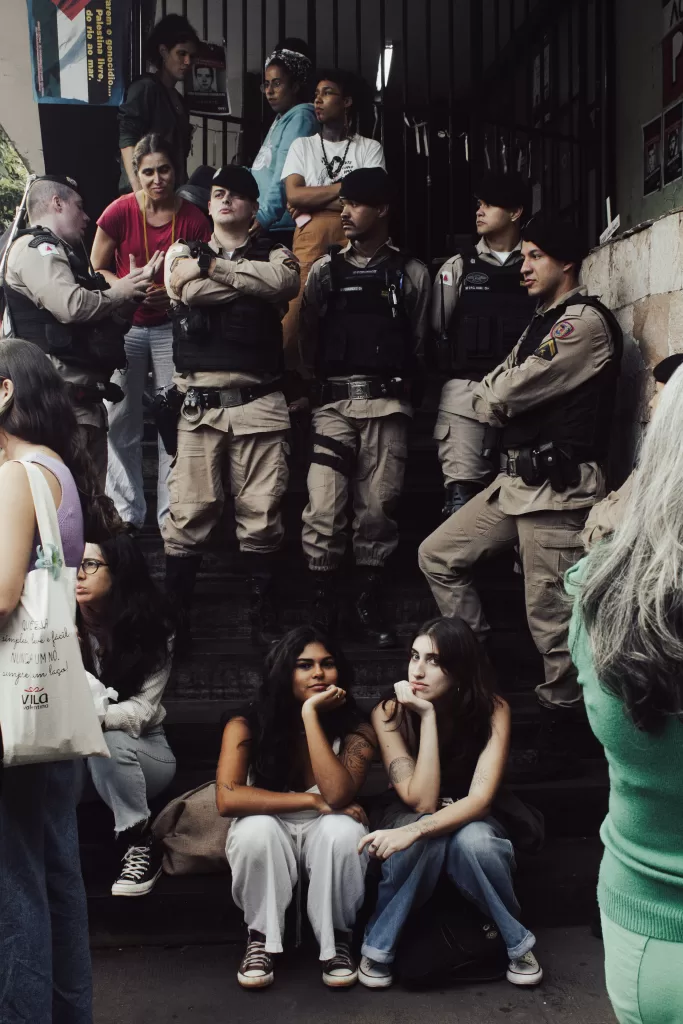

Além disso, Ícaro ressaltou a importância da participação da juventude nos movimentos sociais, que ele vê como a linha de frente na preservação da memória popular. Os jovens, em sua visão, não apenas herdaram as lutas do passado, mas também possuem a energia necessária para transformar o presente e garantir que os erros não se repitam. Como exemplo, citou a ocupação realizada por movimentos sociais no antigo prédio do DOPS, localizado na Avenida Afonso Pena, 2351, no centro de Belo Horizonte. Esse prédio, marcado pela violência da repressão política, deveria ter se tornado o Memorial dos Direitos Humanos, conforme promessa do governo de Minas em 2018, mas permanece sem destino definido. Para Ícaro, se não forem os movimentos sociais a reivindicar essa história, ela será esquecida, cabendo aos militantes a tarefa de reconstruí-la e mantê-la viva.

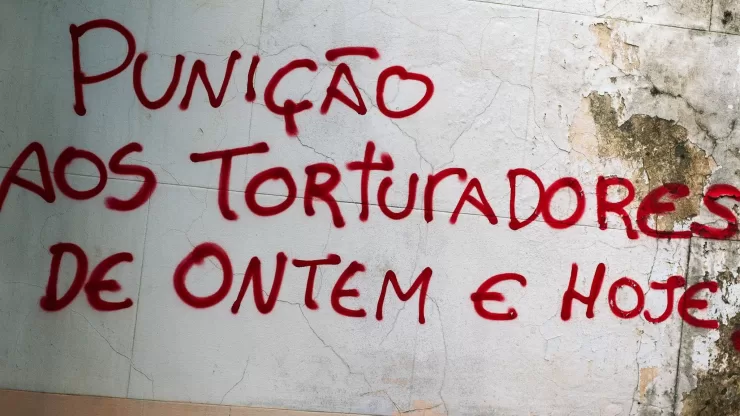

O estudante também destacou que a memória é uma disputa política, pois, em sua visão, tende a ser narrada de maneira a favorecer as classes dominantes. Ele lembrou como, historicamente, os interesses dessas elites muitas vezes apagam aspectos cruciais dos conflitos sociais, como ocorreu durante o genocídio de povos indígenas, o período da escravatura e a própria ditadura militar. Negar esse passado, segundo ele, é uma postura contraditória que gera consequências graves, como a falta de responsabilização pelos crimes cometidos durante a ditadura e o impacto contínuo dessas práticas na sociedade contemporânea. Ele argumentou que a Polícia Militar, que ele considera um “filhote da ditadura”, ainda mantém práticas de violência, como assassinatos, ocultação de cadáveres e torturas, mas, agora, direcionadas principalmente às favelas e periferias. Essas ações, para ele, refletem a continuidade de uma estrutura de repressão que persiste mesmo após a redemocratização, uma vez que as raízes do autoritarismo permanecem profundas e frequentemente ignoradas.

Como exemplo dessa repressão contemporânea, Ícaro relembrou um episódio que vivenciou como parte do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). O movimento ocupou o Vale do Jatobá, no Barreiro – uma área abandonada há mais de 40 anos que não cumpria sua função social (direito garantido pelo artigo 5º, inciso XXIII da Constituição). Para reprimir a ocupação, a polícia utilizou pela primeira vez em Minas Gerais o “caveirão” – um veículo blindado normalmente usado para ações militares – para despejar 400 famílias. Mesmo após o despejo, a ocupação resistiu, e hoje, graças à organização dos movimentos sociais, abriga mais de 2.500 famílias. Para Ícaro, essa repressão é uma tentativa de silenciar as lutas populares e apagar a memória dos abusos do passado. Ele reforça que essa tentativa de criminalizar movimentos sociais é uma forma de deslegitimar a luta por direitos básicos, como moradia, que é garantido pela Constituição, mas muitas vezes ignorado na prática.

Na visão do militante, tanto as tragédias quanto as conquistas do passado moldam a sociedade contemporânea e devem ser lembradas para que erros não se repitam. Ele reforçou que o ensino sobre a ditadura nas escolas e universidades precisa ser aprofundado, pois atualmente é abordado de maneira superficial, sem dar a devida importância à gravidade do período. Ele lembrou que no dia 1º de abril, quando o golpe militar completou 61 anos, poucas instituições promoveram discussões e atividades significativas para refletir o tema.

Ícaro também destacou que o DCE da PUC Minas planeja organizar eventos e atividades para fortalecer essa memória, como visitas ao Memorial dos Direitos Humanos, que ele vê como fundamentais para manter viva a história das lutas por justiça e liberdade no Brasil. Essas visitas, segundo ele, seriam uma forma concreta de fazer com que os estudantes compreendam a profundidade dos abusos cometidos e se conectem diretamente com a história de resistência popular, criando uma consciência crítica que é essencial para a manutenção da democracia.

Por fim, ele lembrou a importância do movimento estudantil durante a ditadura, ressaltando que muitos de seus integrantes foram perseguidos, torturados e mortos por se oporem ao regime militar. Ele enfatiza que, se um novo regime autoritário surgisse, qualquer um de nós poderia estar entre as vítimas, reforçando a necessidade de se manter vigilante e sensível à preservação da memória histórica em tempos que ainda guardam semelhanças com o passado autoritário. Para Ícaro, lembrar os erros do passado é um ato de resistência e uma ferramenta poderosa contra o avanço de políticas repressivas que ameaçam as liberdades civis.

UFMG

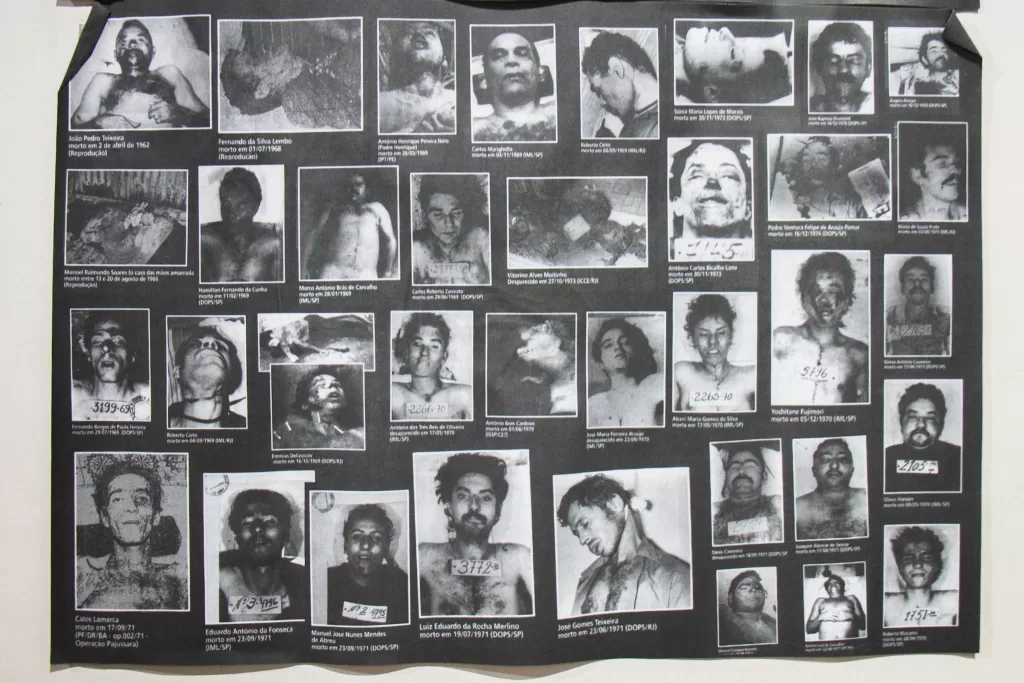

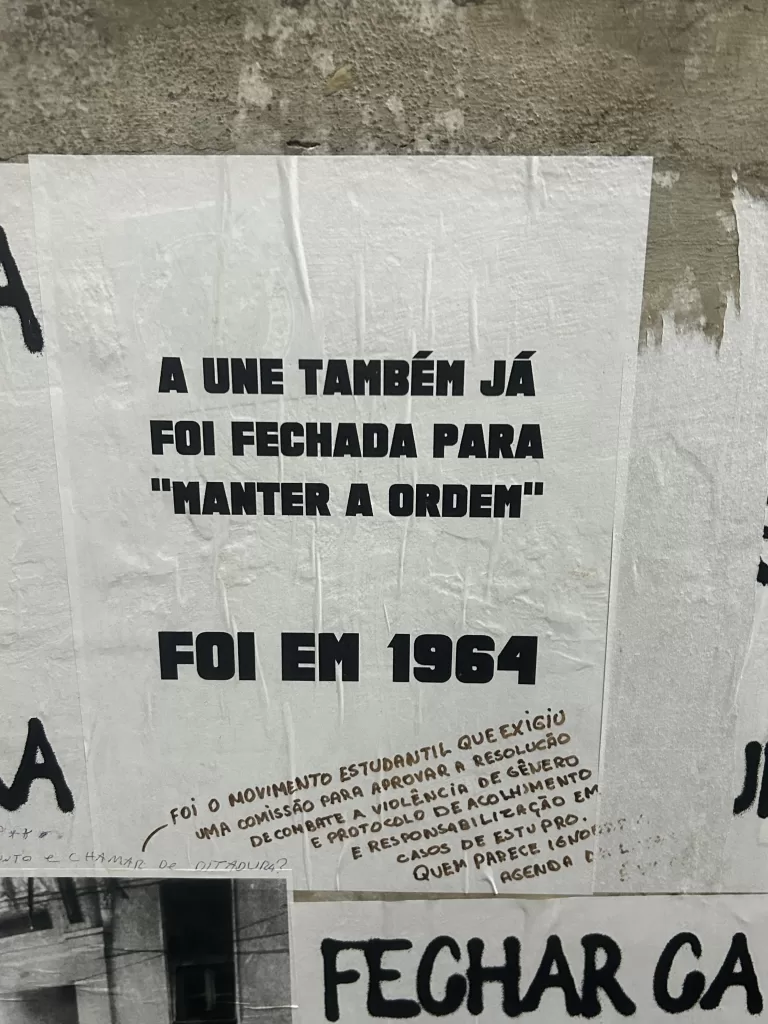

A historiadora Heloísa Greco, conhecida como Bizoca, é militante de direitos humanos. Quando Bizoca ingressou na UFMG, em 1970, encontrou uma universidade sitiada. “As entidades de base já estavam absolutamente destruídas. Companheiros e companheiras estavam mortos ou desaparecidos”. A repressão imposta pelo regime já havia atingido em cheio o movimento estudantil desde o início do golpe, quando o decreto de Cícero Lacerda colocou na ilegalidade organizações como a UNE, as UEE, UMES e os DCEs. Havia censura, vigilância e medo. O DCE da UFMG vivia sob ameaça constante, e não foram poucos os episódios de invasão policial à universidade.

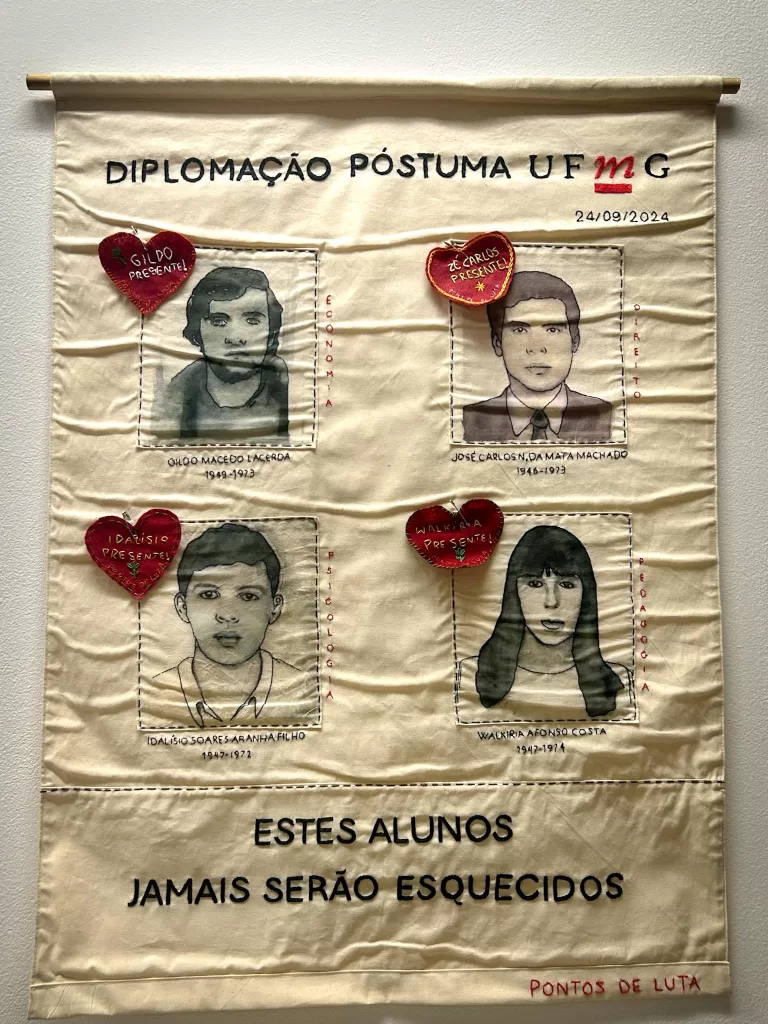

Mesmo assim, a luta seguiu. “A nossa resistência foi mais intramuros”, conta Bizoca. Nos anos 70, em meio ao silenciamento generalizado, estudantes começaram a reorganizar as entidades de base, retomaram o DCE e fizeram frente à ditadura. Em 1972 e 1973, quatro estudantes da UFMG foram assassinados pelo regime — um deles presidia o Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Ao mesmo tempo, o Decreto-Lei 228 tenta atrelar, de maneira violenta e ostensiva, todas as organizações estudantis do Brasil ao controle do Estado.

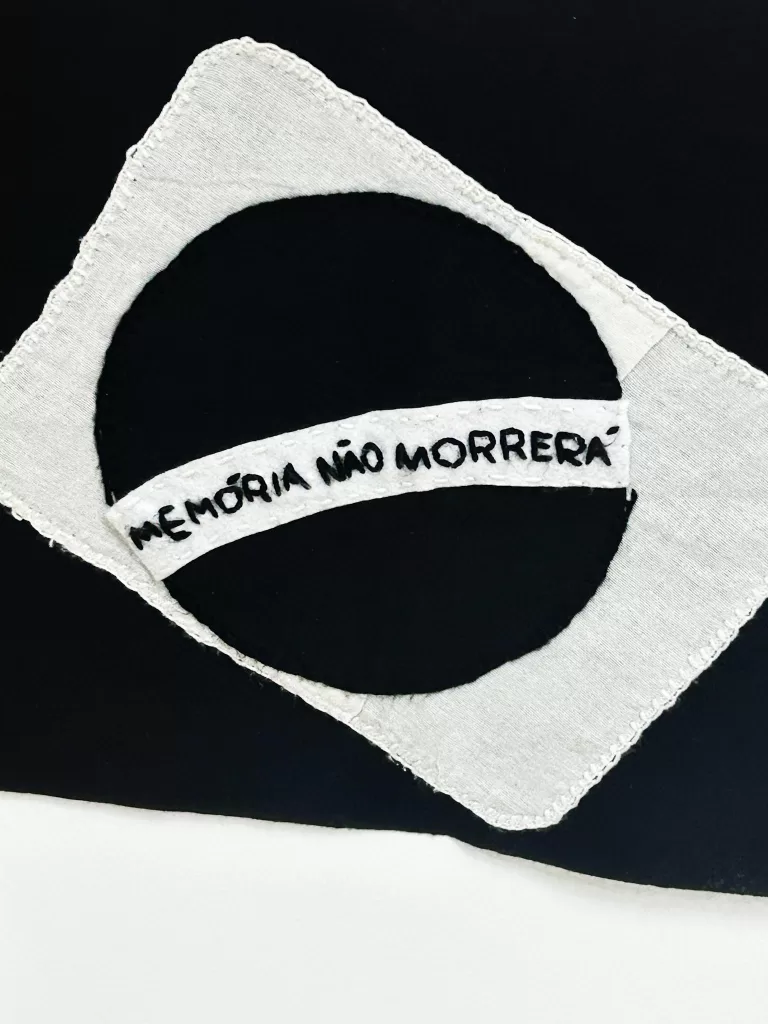

Para Bizoca, lembrar é também uma forma de seguir lutando. “E não existe essa coisa de lembrar para não fazer de novo. A gente pode lembrar o tanto que for, porque enquanto uma correlação de forças não for favorável a nós, as coisas vão acontecer. Por mais que a gente tenha batalhado, a gente continua essa luta, que é contra o terrorismo do Estado do Capital. As coisas ainda estão acontecendo.”

UFJF

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), criada em 1960, rapidamente se destacou como polo acadêmico da Zona da Mata mineira, o que a colocou sob forte vigilância durante a ditadura civil-militar a partir de 1964. Logo após o golpe, professores e alunos foram detidos. O reitor Manoel Barbosa Leite Filho atendeu a uma ordem do general Mourão Filho para investigar “atividades subversivas” no campus, resultando na sindicância de 12 estudantes. Segundo a Comissão Municipal da Verdade de Juiz de Fora (CMV-JF), a UFJF foi monitorada por diversas agências repressivas, como o Serviço Nacional de Informações (SNI), a Polícia Federal e os órgãos militares (CISA, Cenimar e CIE).

A partir de 1971, as Assessorias Especiais de Segurança e Informações (Aesis), dentro da própria universidade, produziam relatórios sobre o Diretório Central de Estudantes (DCE) e Diretórios Acadêmicos (DAs). Professores foram alvos de triagem ideológica.

José Paulo Netto, aprovado em primeiro lugar para a cadeira de Sociologia, foi impedido de assumir por ter sido enquadrado na Lei de Segurança Nacional. O professor Avelino Koch Torres teve sua nomeação contestada, acusado de ligação com “organização subversiva”. Já Murílio Hingel, da Faculdade de Filosofia e Letras, foi sistematicamente vigiado e alvo de relatórios discriminatórios. Prisões também marcaram o período. Professores como Thomaz Bernardino, Raimundo Nonato Lopes e Peralva de Miranda Delgado foram detidos sob acusação de subversão. Em 1972, o professor Itamar Bonfatti ficou 15 dias em cela isolada e sofreu humilhações após ser preso por promover reuniões políticas. A aposentadoria compulsória foi um dos instrumentos mais severos: a professora Maria Andréa Rios Loyola foi afastada em 1969 com base no AI-5, apesar do processo administrativo ser arquivado como “inconcluso”.

Apesar da repressão, o movimento estudantil resistiu. O DCE promoveu protestos, como o II Ciclo de Debates em 1976, e participou ativamente da reconstrução da UNE e da campanha pela anistia. O então coordenador-geral do DCE, Carlos Alberto Pavam, chegou a ser preso por pichações contra o regime.

Nos anos seguintes, a UFJF participou do processo de justiça de transição, apoiando a Comissão Municipal da Verdade, presidida pela professora Helena Mota, e homenageando perseguidos políticos e o ex-presidente João Goulart com o título de Doutor Honoris Causa post mortem.

Em mais uma reflexão sobre o golpe de 64, o professor Fernando Perlatto Bom Jardim, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), faz uma análise importante para o tema. Doutor em Sociologia pela UERJ, ele integra grupos dedicados ao estudo das memórias e dos usos públicos do passado.

Em entrevista à revista Maracanan, Perlatto aponta que o recente crescimento das pesquisas sobre o golpe e a ditadura se deve a fatores internos, como a expansão dos programas de pós-graduação e a quebra de preconceitos contra a chamada ‘História do Tempo Presente’, mas também a fatores externos, como a instalação da Comissão Nacional da Verdade (2012) e o fortalecimento de grupos de extrema-direita a partir de 2013, com discursos saudosistas e negacionistas em relação a 1964. Ele identifica seis “giros interpretativos” que vêm transformando a historiografia sobre o período. O primeiro é o giro temporal, que amplia o olhar para além de 1964, conectando-o com outros momentos autoritários, como o Estado Novo. O giro cronológico questiona ideias consolidadas, como a noção de ditadura envergonhada ou a divisão entre linha dura e linha moderada, que, segundo ele, foram construídas e naturalizadas pelos próprios agentes do regime. Outro é o giro civil, que desloca o foco exclusivo dos militares para destacar a participação de outros setores da sociedade, como políticos, empresários, intelectuais e religiosos.

“A repressão ocorria em instituições civis como, por exemplo, as universidades. As universidades não foram somente locais de repressão, mas também de resistência”, relatou.

Esse papel aparece no giro das resistências, que amplia o protagonismo das lutas contra a ditadura, valorizando, além dos tradicionais líderes homens e brancos, a atuação de mulheres, negros, indígenas, camponeses e população LGBTQIA+.

“O movimento estudantil desempenhou um papel muito relevante na resistência ao regime e nos processos de luta pela redemocratização”, destaca.

Perlatto também analisa as limitações da justiça de transição, travada pela ideia de esquecimento do passado, promovida pela Lei da Anistia (1979), que não possibilitou o julgamento e a punição daqueles que cometeram violações dos direitos humanos. Para ele, a falta de enfrentamento desse legado ajudou a criar o cenário para a ascensão de figuras como Jair Bolsonaro, “saudosista da experiência de 1964”. Ainda assim, propõe um deslocamento: do “paradigma da ausência” para um “paradigma da presença”, que reconhece avanços, como a criação de comissões da verdade em estados e municípios, a mudança de nomes de ruas que homenageavam ditadores e a produção de filmes, documentários e pesquisas sobre o tema.

Nesse sentido, ele destaca que a UFJF “se envolveu ativamente no processo de ‘justiça de transição’”, apoiando a Comissão Municipal da Verdade de Juiz de Fora (CMV-JF) desde sua criação, inclusive com a presidência exercida pela professora Helena Mota, da própria universidade, e com a administração do site da comissão. A instituição também concedeu o título de Doutor Honoris Causa post mortem para o João Goulart e fez uma homenagem a vários estudantes e professores que foram perseguidos durante a instituição.

Perlatto conclui que, embora o Brasil tenha mudado muito desde 1964, persistem legados autoritários, como a naturalização de práticas de violação dos direitos humanos e a crença das Forças Armadas em seu papel de moderadores da República. Por isso, adverte: “Essa possibilidade [de novos autoritarismos] não está descartada, diante da força dos autoritarismos entre nós”. E defende: é preciso vigilância permanente e fortalecimento de políticas de memória e educação, em defesa dos direitos humanos e da democracia.

UFOP

Em meio às ladeiras e aos prédios históricos que abrigam a Universidade Federal de Ouro Preto, também se esconde uma história de tensão, vigilância e coragem. Durante a ditadura militar, a UFOP foi mais do que um espaço de formação acadêmica. Foi também palco de disputas ideológicas, conflitos internos e formas silenciosas de resistência.

A UFOP desempenhou um papel importante de contestação. Professores, estudantes e técnicos administrativos se organizaram, ainda que de forma dispersa, contra a repressão. Em sala de aula, nos corredores e até mesmo nas repúblicas estudantis, surgiam vozes dissonantes que se arriscaram a pensar diferente em tempos de censura e medo.

Ao mesmo tempo, a região em que a universidade está inserida, que engloba cidades como Ouro Preto e Mariana, era conhecida por sua forte organização conservadora. Núcleos da TFP (Tradição, Família e Propriedade), movimento católico ultraconservador, atuavam ali com força e influência, criando um ambiente em que qualquer sinal de rebeldia podia ser vigiado, denunciado e punido. Essa dualidade entre resistência e repressão, atravessava a vida universitária da época, tornando o cotidiano acadêmico um terreno fraturado, em que o simples ato de pensar podia ser perigoso.

Décadas mais tarde, em 2016, a UFOP integrou um Grupo de Trabalho vinculado à Comissão da Verdade de Minas Gerais (COVEMG), com o objetivo de resgatar a memória institucional sobre esse período. A investigação se debruçou sobre documentos oficiais, relatos de ex-alunos e professores e episódios que permaneciam até então sem registro. O trabalho resultou na publicação de um livro pela editora da própria universidade, marcando um compromisso com a verdade histórica e com o direito à memória, especialmente das vítimas da repressão.

A iniciativa ajudou a iluminar um passado que, por muito tempo, permaneceu nos porões do esquecimento. O relatório revelou, por exemplo, que mecanismos como inquéritos internos, processos administrativos e a atuação de informantes dentro da própria comunidade acadêmica foram usados como ferramentas de controle. A repressão não vinha apenas dos órgãos externos, como o DOPS/MG, mas também se infiltrou nas estruturas institucionais, tornando colegas em possíveis delatores e tornando o ambiente universitário tenso, hostil e inseguro.

Mesmo com esse esforço de resgate, o acesso a fontes e documentos ainda encontra obstáculos. Há arquivos desaparecidos, memórias silenciadas, pessoas que preferem não falar. E isso não é exclusividade da UFOP: como destaca a professora Marta Maia, que integrou o GT da universidade, o problema do apagamento documental se repete em todo o país, sobretudo em regiões afastadas dos grandes centros urbanos. “Na área rural, por exemplo, a repressão acontecia de forma sem documentação nenhuma”, explica ela. “No Brasil, a gente tem esse problema de uma repressão que foi muitas vezes invisível nos registros, mas muito concreta nas vidas.”

UFU

A criação da UFU sob o regime militar

Na paisagem acadêmica mineira, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) ocupa um lugar peculiar. Ela não apenas sobreviveu à ditadura militar, como tantas outras instituições, mas nasceu oficialmente dentro dela. Criada em 1978, quando o regime já dava sinais de cansaço, a universidade foi federalizada sob a estrutura rígida desenhada pela Reforma Universitária de 1968. Esse detalhe não é pequeno: significa que a UFU já chegou ao mundo com o DNA moldado pelo autoritarismo.

Segundo o historiador Wellington Amarante, professor da própria UFU, a instituição incorporou desde o início a lógica da reforma, que buscava modernizar o ensino superior, mas sob controle. Departamentos substituíram cátedras, ciclos básicos foram implantados e a pós-graduação ganhou força. Por trás desse aparente avanço, no entanto, havia uma estratégia clara: formar quadros técnicos que atendessem aos interesses do Estado, sem espaço para crítica ou contestação. Essa tentativa de domesticar o pensamento universitário também se materializou de maneira mais direta e mais bruta. Uma das peças-chave desse controle foram as Assessorias de Segurança e Informação, as chamadas ASIs. Formalizadas dentro da estrutura administrativa da universidade, elas tinham uma missão objetiva: observar, vigiar e relatar; eram os olhos do regime dentro do campus, antes mesmo de qualquer debate começar, já havia alguém tomando nota.

Memórias silenciadas e o desafio do esquecimento

Apesar de a UFU nunca ter instaurado uma Comissão da Verdade própria (dificultando levantar nomes, números e histórias completas), parte desse passado permanece acessível por meio de pesquisas esparsas e memórias fragmentadas. É um quebra-cabeça ainda incompleto, mas que já revela como a vigilância se infiltrava em gestos cotidianos: olhares desconfiados, silêncios forçados, aulas em que se evitava falar demais. O professor relata, por exemplo, que havia presença de militares à paisana nas salas e essa presença constante gerava um ambiente de tensão palpável. Havia quem medisse as palavras, quem evitasse perguntas em aula, quem se afastasse do centro dos debates para não se comprometer. Era um medo sem rosto, mas com muitos ouvidos. Ainda assim, mesmo sob pressão, a universidade respirava com pequenos gestos de resistência que se faziam presentes em disciplinas obrigatórias como Organização Social e Política do Brasil ou Educação Moral e Cívica, que, ironicamente, viravam espaço para reflexões críticas, discretas, porém persistentes.

Na leitura de Amarante, esse papel da universidade como espaço de contra narrativa foi fundamental na transição democrática. Ao abrigar debates, formar pensadores e proteger, dentro do possível, certa pluralidade, a UFU contribuiu para o lento processo de reconstrução do país, sendo uma resistência em meio ao sufocamento. Mas os fantasmas da repressão não ficaram no passado. O professor lembra que, durante o governo Bolsonaro, o ambiente de cerco voltou a assombrar os corredores universitários. Professores foram filmados por alunos, houve ameaças veladas em redes sociais e produção de relatórios da ABIN. A vigilância retornou, só que com outra linguagem; agora digital, difusa, travestida de “preocupação pedagógica”.

O que mais inquieta o professor e historiador é o risco de apagamento. Sem um centro de memória, físico ou digital, a UFU ainda não sistematizou sua história durante a ditadura. Isso a torna vulnerável ao esquecimento, que, como ele observa, costuma ser o primeiro passo para a repetição. Enquanto outras instituições, como a UFJF e a UFOP, organizaram comissões e produziram publicações que enfrentam esse passado de frente, a UFU ainda precisa transformar sua produção acadêmica sobre o tema em política institucional de memória.

Apesar disso, há forças em movimento. O curso de História, segundo ele, tem produzido trabalhos relevantes, e existe um potencial latente na universidade para que esse processo ganhe corpo. O desafio, agora, é atravessar a fronteira entre o conhecimento e a ação.

Para Wellington, as universidades do interior, como a UFU, carregam uma responsabilidade extra. Inseridas em cidades de tradição conservadora, elas se tornam espaços de oxigênio democrático em meio ao sufoco. Nesse contexto, como sugere o professor, onde o pluralismo resiste, a democracia encontra espaço para respirar. Por isso, manter esse espaço vivo é mais do que uma escolha institucional: é, em certa medida, um gesto de reparação com aqueles que, mesmo sob vigilância, ousaram pensar, e ensinar, diferente.

Sendo assim, as trajetórias das universidades mostram que esses espaços também foram vítimas do regime militar, onde o controle e a repressão foram implementados. A vigilância dentro dos campos, as perseguições a professores e estudantes revelam o quanto o autoritarismo se infiltrou no cotidiano acadêmico. Ao mesmo tempo, essas instituições também foram lugares de resistência, de tentativas de manter o pensamento crítico vivo, mesmo sob risco. É de suma importância não deixar que essas memórias se percam. Sem iniciativas concretas de preservação, como comissões da verdade ou centros de memória, parte dessa história corre o risco de ser apagada, e isso abre espaço para que práticas autoritárias se repitam.

Leia também: Prédio em Belo Horizonte foi centro de tortura durante a Ditadura Militar

Reportagem produzida por Ludmilla Gualberto, Marina Saddi, Nara Pessoa e Tayna Soares na disciplina Jornal Laboratório no curso de Jornalismo do campus Lourdes da PUC Minas, sob a supervisão do professor Vinícius Borges.

Adicionar comentário