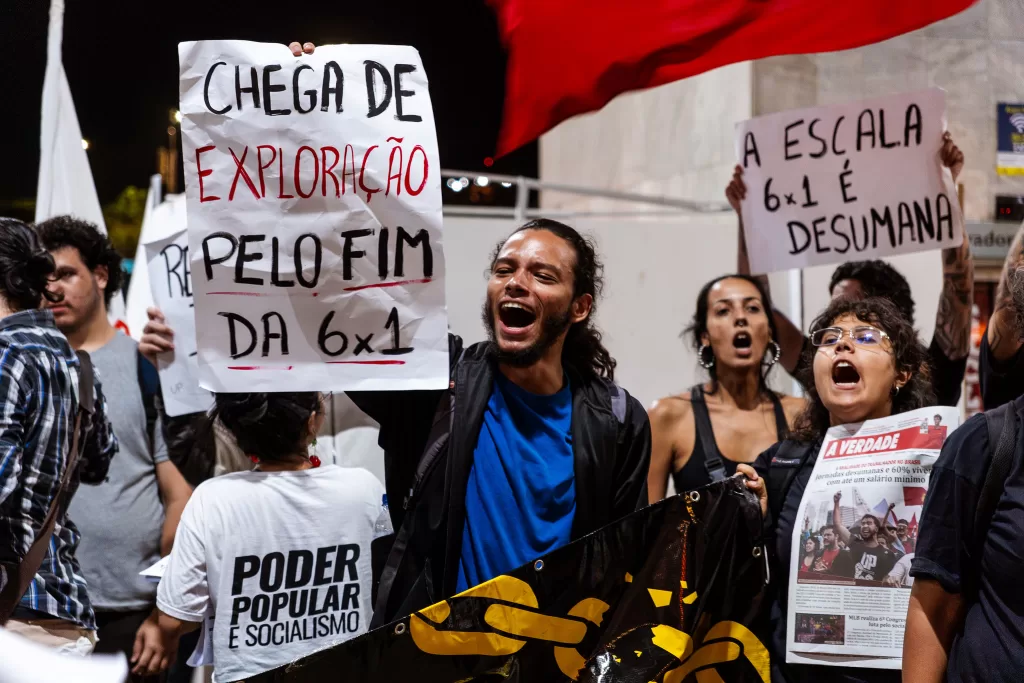

Em discurso no 1º de Maio, o presidente Lula anunciou que o governo federal irá aprofundar o debate nacional sobre o fim da escala 6×1, regime que obriga trabalhadores a estarem disponíveis seis dias seguidos por semana, com apenas um dia de descanso. “Está na hora do Brasil dar esse passo”, falou o Presidente, no pronunciamento. A proposta, que deve envolver diálogo com sindicatos, empresários e sociedade civil, foi o carro-chefe de um discurso marcado por medidas em favor da classe trabalhadora, como a isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil e a geração de 3,8 milhões de empregos formais em dois anos e quatro meses de gestão.

A luta pelo fim da escala 6×1 é mais um marco na história das lutas trabalhistas no Brasil, contando com argumentos contrários que alegam uma ruína econômica como consequência, caso a disputa avance a favor da classe trabalhadora. Essa retórica é repetida constantemente na nossa história, como nas épocas do fim da escravidão, do implemento do 13o salário e férias remuneradas.

Esse padrão revela uma disputa de projetos, como aponta Mariana Fernandes, presidenta municipal da Unidade Popular em Belo Horizonte, que observa que sempre que há mobilização da classe trabalhadora, ressurge o alerta da catástrofe — um argumento que também foi usado contra o fim do trabalho infantil e a conquista de férias remuneradas. O enredo é conhecido: direitos sociais são apresentados como ameaças à estabilidade do país, mas experiências internacionais mostram que a redução da jornada de trabalho está longe de provocar o colapso.

Direitos trazem benefícios coletivos

A França, que adotou a jornada de 35 horas semanais em 2000, registrou impactos positivos na qualidade de vida e na produtividade. Na Alemanha e na Bélgica, políticas semelhantes contribuíram para o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, estimulando o consumo interno e a criação de empregos, segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho.

Apesar disso, o argumento contra os direitos trabalhistas segue eficaz no Brasil, como exemplificado pela reforma trabalhista de 2017, que prometia modernização das leis e geração de empregos. Na prática, os dados do Dieese mostram que o desemprego seguiu elevado nos anos seguintes, enquanto a informalidade cresceu. Em 2023, mais de 39% da força de trabalho brasileira estava na informalidade, segundo o IBGE, e a flexibilização, longe de ampliar vagas, abriu caminho para a precarização.

Segundo o coordenador do projeto Parlamento Jovem de Minas Gerais, Alexandre Eustáquio, a redução do custo do trabalho não resultou em novas oportunidades, mas sim na ampliação de lucros. A narrativa da modernização serviu, na prática, como cobertura para aprofundar a deterioração das relações trabalhistas. Essa lógica também se manifesta em um paradoxo: enquanto metade da força de trabalho brasileira atua na informalidade — motor de sobrevivência para milhões —, parte dessa população internaliza o discurso de que os direitos trabalhistas são entraves ao desenvolvimento. Alexandre lembra que esses trabalhadores, mesmo desprotegidos pela CLT, são convencidos de que o excesso de direitos é o vilão, quando, na realidade, são eles os mais atingidos pela ausência de garantias.

O sucesso dessa narrativa, portanto, não se explica apenas pelos interesses das elites, mas também pela forma como ela se enraíza em parcelas significativas da população, especialmente na classe média, que, estruturalmente ligada à classe trabalhadora, tende a absorver os valores e temores da elite, mesmo que isso vá contra seus próprios interesses. “É uma camada que conquistou alguns privilégios e, por isso, tende a se afastar da sua condição objetiva de trabalhadora”, observa o coordenador do curso de Serviço Social da PUC Minas, Waldeir Eustáquio, lembrando que basta uma demissão ou uma crise para que essa ilusão se desfaça.

Medo e desinformação desmobilizam luta por direitos

Esse distanciamento simbólico da classe média em relação aos demais trabalhadores se conecta diretamente com uma lógica mais profunda e eficaz: a do medo da perda. Não se trata apenas de posição social, mas de percepção subjetiva, e é aí que entra o papel do imaginário da escassez, como aponta Alexandre Eustáquio. “Esse imaginário opera como uma ferramenta de controle, em que cada conquista coletiva é tratada como uma ameaça individual, invertendo a lógica da solidariedade e reforçando a competição entre os de baixo”.

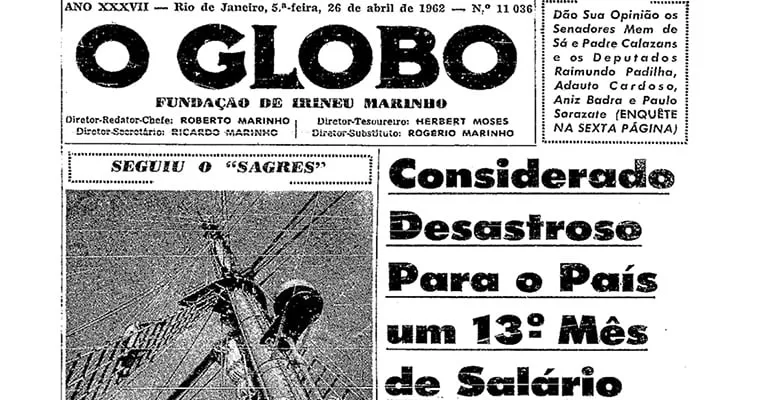

Além disso, a desinformação desempenha um papel central. Mariana Fernandes aponta que parte da classe trabalhadora se coloca contra a ampliação dos próprios direitos, não porque não os queira, mas porque acredita que mudanças profundas são inviáveis. Essa sensação de impotência é alimentada por um sistema de comunicação que reforça a ideia de que as coisas são como são e não podem ser diferentes. “A grande imprensa atua como porta-voz da classe dominante, reproduzindo e legitimando as falácias que justificam o sucateamento dos direitos”, afirma. Alexandre Eustáquio reforça a crítica ao destacar que veículos como a Folha de S.Paulo, O Globo e Estadão apoiaram abertamente a reforma trabalhista de 2017, minimizando seus impactos negativos, enquanto mídias alternativas, embora mais críticas, ainda têm alcance limitado.

Mídia e memória

O apagamento da memória também sustenta essa construção. Mariana Fernandes afirma que um povo sem história é um povo sem identidade e, sem identidade, é mais fácil ser manipulado. Não saber que direitos foram conquistados com luta enfraquece a disposição para defendê-los. Waldeir Eustáquio reforça que esse esquecimento é planejado, não ocorre por acaso, mas como parte de um projeto de desmobilização. “A falta de ensino sobre greves, conquistas sociais e resistência à ditadura esvazia o sentido político do presente e enfraquece a construção de alternativas”.

Waldeir Eustáquio cita o filme de ação estadunidense Top Gun Maverick, em que o inimigo do herói é chamado de Sindicato, uma tentativa simbólica de associar a organização trabalhista à ameaça. No centro dessa engrenagem está a manutenção dos interesses de quem lucra com a desigualdade. Mariana Fernandes é incisiva ao afirmar que o sistema capitalista opera por contradições. Enquanto metade da população brasileira vive algum grau de insegurança alimentar, o país segue entre os maiores produtores de alimentos do mundo. A fome, o desemprego e a precarização não são efeitos colaterais, mas engrenagens. “A crise é sempre para os de baixo. Para os de cima, é estabilidade”, resume Alexandre Eustáquio.

Movimento Vida Além do Trabalho

A PEC 8/2025, de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), propõe o fim da escala 6×1 e estabelece uma jornada de trabalho de quatro dias semanais (até 8h diárias e 36h semanais), com três dias de descanso. Atualmente, a Constituição permite jornadas de até 44h semanais, o que viabiliza o regime 6×1. O líder do governo, José Guimarães (PT-CE), é um dos apoiadores da PEC, que já conta com 326 votos totalmente a favor dela pela Câmara dos Deputados.

Hilton impulsionou manifestações a favor do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT) no 1° de maio, Dia dos Trabalhadores . “Neste Dia do Trabalhador, iremos às ruas de todo o Brasil por uma jornada de trabalho digna e pelo fim da escala 6×1. Estaremos lá pelos trabalhadores que não têm direito de viver a própria vida”, disse ela no instagram.

A PEC 8/2025 ainda aguarda despacho do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para iniciar sua tramitação. O primeiro passo será a análise pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), seguida por discussão em uma comissão especial temática antes de ser submetida à votação em plenário. O processo ainda não tem prazo definido, mas a base governista pressiona a mobilização parlamentar.

Autoria de Marina Saddi e Rayssa Moura

Leia também: O peso da escala 6×1 na vida e na saúde das trabalhadoras

Adicionar comentário